Por Granada circuló una magnifica noticia que llenó de satisfacción a todos los aficionados. La Plaza Nueva de Málaga se había terminado, por fin, después de costar cinco millones de reales a su empresario. Iban a inaugurarla solemnemente con un acontecimiento digno de las mejores época de la Tauromaquia; iban a actuar el gran Montes, de Chiclana, con su cuadrilla, que torearía tres días seguidos. Montes era el primer espada de España, el más brillante sucesor de Pedro Romero y de Pepe Hillo.

Aunque habíamos visto ya varias corridas de toros, nunca tuvimos la suerte de ver actuar a Montes, a quien sus opiniones políticas le impedían presentarse en la Plaza de Madrid. Marcharse de España sin ver a Montes es algo tan estúpido y bárbaro como marcharse de París sin ver a mademoiselle Racnel. Aunque para servirnos de itinerario, debíamos ir a Córdoba, no pudimos resistir a la tentación y decidimos dar una vuelta por Málaga, a pesar de las dificultades del camino y del escaso tiempo de que disponíamos.

Entre Granada y Málaga no hay diferencia; los únicos medios de locomoción son las galeras y las caballerías. Elegimos unas mulas como más seguras y más rápidas, pues teníamos que atravesar la Alpujarra para llegar el mismo día de la corrida por la mañana. Nuestros amigos de Granada nos indicaron un Cosario (jefe de convoy) llamado Lanza, joven, de buena presencia, hombre honrado y buen amigo de los bandidos. Esto en Francia sería, ciertamente, una recomendación poco agradable, pero al otro lado de los Pirineos no ocurre lo mismo. Los arrieros y los conductores de galeras conocen a los ladrones, hacen negocios con ellos, ymediante una cantidad por viajero o convoy, según se estipule, consiguen paso libre y no son detenidos. Estos tratos se pueden cumplir por ambas partes con una probidad absoluta, si nos es lícito aplicar la palabra «probidad» a tales transacciones.

Cuando el jefe de una cuadrilla de bandoleros se acoge a indulto –se dice así al acto de que un bandido se entregue voluntariamente a las autoridades, en cuyo caso se le suele perdonar— o por cualquier otro motivo cede a otro sus fondos y su clientela, lo primero que hace es presentar a su sucesor a los cosarios, que le pagan una contribución para que no les moleste cuando van de viaje. De este modo los viajeros pueden ir seguros de no ser desvalijados y los forajidos, por su parte, se evitan una lucha que podría ser peligrosa. Es una combinación en la que todos salen ganando.

Cuando el jefe de una cuadrilla de bandoleros se acoge a indulto –se dice así al acto de que un bandido se entregue voluntariamente a las autoridades, en cuyo caso se le suele perdonar— o por cualquier otro motivo cede a otro sus fondos y su clientela, lo primero que hace es presentar a su sucesor a los cosarios, que le pagan una contribución para que no les moleste cuando van de viaje. De este modo los viajeros pueden ir seguros de no ser desvalijados y los forajidos, por su parte, se evitan una lucha que podría ser peligrosa. Es una combinación en la que todos salen ganando.

Cierta noche, entre Alhama y Vélez, nuestro cosario iba dormitando, sobre su mula, a la cola de la recua, cuando de pronto le despertaron unos gritos agudos, mientras los trabucos brillaban a la luz de la luna, al borde del camino. La cosa estaba clara: atacaban al convoy. Sorprendido extraordinariamente echa, pie a tierra, detiene con la mano la boca de las armas y pronuncia su nombre.

—¡Ah, perdón, señor Lanza! —exclaman los bandidos confusos por su equivocación—. No le habíamos reconocido. Ya sabe que nosotros somos hombres de honra, incapaces de proceder mal, y por lo tanto, de quitarles ni siquiera un cigarrillo.

Si no se va con una persona conocida de los salteadores, es menester ir protegido por una buena escolta, armada hasta los dientes, lo cual cuesta muy caro, y en definitiva no es seguro, porque los mismos escopeteros, de la escolta son bandoleros retirados.

En Andalucía es costumbre cuando se marcha a caballo y se va a los toros lucir el traje nacional. Nuestra caravana resultaba por lo tanto, muy pintoresca, y producía el mejor efecto cuando salimos de Granada. Nosotros aprovechamos con alegría aquella ocasión para disfrazamos sin ser Carnaval, encantados de abandonar durante algunos días nuestro traje francés. Yo me puse mi traje de majo; sombrero puntiagudo, chaquetilla bordada, chaleco con botones de filigrana, faja de seda roja, calzón de tricot y polainas abiertas por la pantorrilla. Mi compañero llevaba un traje de terciopelo verde y de cuero de Córdoba. Los otros llevaban chaquetilla y calzón negro, con aplicaciones de seda también negra, corbata y faja amarilla, y en cabeza una montera. Lanza estaba verdaderamente lujoso, con sus botones de plata, hechos con monedas de a real y con los bordados de seda de su chaquetón que llevaba colgando de uno de los hombros, como llevan el dolmán los húsares.

Cuando van de viaje los españoles recobran su antigua originalidad y prescinden de toda imitación del extranjero. El carácter nacional reaparece por entero en estas caravanas que atraviesan las montañas, las cuales no deben presentar gran diferencia con las caravanas del desierto.

Un viaje por España es aún una empresa arriesgada y romántica. Hay que contribuir a ella personalmente; tener paciencia, valor y energía. A cada paso se arriesga la piel, y el menor obstáculo con que se tropieza son las privaciones de todo género; la carencia de las cosas más indispensables para la vida, el peligro de los caminos, verdaderamente impracticable, para quien no tenga la costumbre de andar por ellos que tienen los arrieros; un calor infernal, un sol capaz de derretir el cráneo, y además de todo esto, la casi seguridad de tener que habérselas con facciosos, ladrones, posaderos, bribones y toda clase de gente indeseable, cuya actividad no puede garantizarse más que según el número de carabinas que uno lleva consigo. El peligro os sigue siempre, os rodea y os precede. Sólo oís hablar de historias misteriosas y terribles. En un pueblo se dice que los bandidos comieron anoche en tal posada, que tal diligenciafue detenida y llevados los viajeros al monte para pedir por ellos rescate. Palillos está emboscado en tal sitio por donde es necesario pasar. Indudablemente en esto existe bastante exageración; pero, a pesar de nuestra incredulidad, hay algo de cierto, puesto que en cada encrucijada se ven cruces de madera con inscripciones de esta clase: Aquí mataron a un hombre. Aquí murió de muerte violenta,...

Habíamos salido de Granada a la caída de la tarde y teníamos de caminar toda la noche. La luna no tardó en aparecer iluminando con sus rayos de plata los relieves de las montañas. Oíamos tintinear a lo lejos, como notas musicales, las campanillas de los burros que nos precedían con el equipaje, o la canción de algún mozo de mulas que cantaba canciones amorosas con ese tono característico y esas modulaciones que resultan tan poéticas de noche, en medio del campo. Era algo delicioso y original. He aquí algunas, estrofas, improvisadas probablemente, que quedaron impresas en nuestra memoria, por su gracia singular :

Son tus labios dos cortinas de damasco carmesí,

entre cortina y cortina, mi niña, dime que si.

Atamé con un cabello a las patas de tu cama,

aunque el cabello se rompa no seré yo quien se vaya.

Llegamos a Cazín. A partir de este pueblo, el camino era pésimo. Los pedruscos herían a las mulas el vientre, y a cada paso quedaban brotaban multítud de chispas. Subíamos, bajábamos, en medio de precipicios, describiendo diagonales, y zig-zags, pues nos hallábamos en plenas Alpujarras, soledades inaccesibles, cordilleras de lo más áspero y abrupto que se conoce, de las que los moros no lograron ser nunca expulsados del todo y donde todavía viven muchos millares de descendientes de moriscos.

A la vuelta de un camino pasamos un momento de miedo. Pudimos ver a la luz de la luna siete mocetones en sus capas, con su sombrero de medio queso y su trabuco al hombro. Estaban en medio del camino.¡He aquí la aventura soñada desde hace tanto tiempo!¡Al fin surgía entre nosotros con todo el romanticismo imaginado! Desgraciadamente los bandidos nos saludaron muy cortésmente con un respetuoso Vayan ustedes con Dios. Eran todo lo contrario que los ladrones: eran miqueletes, es decir, gendarmes, ¡Oh, amarga decepción para dos viajeros entusiastas que habrían dado por una buena aventura todo su equipaje!

Debíamos de dormir en un pueblecillo llamado Alhama, que está colgando del pico de una roca como el nido de un águila. Llegamos allí a eso de las dos de la madrugada, hambrientos, sedientos y rendidos de fatiga. Bebimos tres o cuatro jarras de agua, y matamos el hambre con una tortilla de tomate, donde no había demasiadas plumas para ser una tortilla a la española. Un colchón muy duro, parecido a un saco de nueces, tendido en el suelo, nos sirvió para descansar. A los dos minutos estaba dormido y mi compañero hacía lo mismo, con ese sueño profundo que se atribuye a los hombres de bien. El alba llegó hasta nosotros, que no habíamos cambiado de posición, inmóviles como lingotes de plomo.

Bajé a la cocina para pedir, por favor, algún alimento y, gracias a mi elocuencia, conseguimos unas chuletas, un pollo frito con aceite, media sandía y para postre, higos chumbos, a los que la posadera les quitó las espinas con gran habilidad. La sandía nos sentó perfectamente; tiene esta fruta un jugo fresco y calmante, deliciosa, y un color que es un embeleso para los ojos. Apenas se lleva uno un pedazo a la boca, se siente inundado de un agüilla de sabor muy agradable, azucarado, y en nada parecido al de nuestros melones. Estas rajas refrescantes son muy útiles para moderar el ardor de las especias y los pimientos con que suelen sazonarse los platos españoles. Abrasados por dentro y quemados por fuera, tal era nuestra situación. El calor era espantoso. Sin embargo, a pesar de aquella temperatura tórrida, me puse al hombro mi chaqueta y valerosamente me lancé a dar un paseo por las calles de Alhama. El cielo, como metal fundido, estaba blanco. Brillaban los pedruscos en la calle como si estuvieran pulimentados, las tapias de cal echaban chispas, y una luz cruda, cegadora, penetraba hasta los rincones más ocultos. Añádase a esto la reverberación de las rocas del monte, que a veces parecen espejos, en los que se refleja el solde una manera todavía más violenta. Además de esto, mi situación se agravaba porque los zapatos de suela fina, a través de la cual percibía el calor del suelo, me torturaban horriblemente. Ni un soplo de aire, ni una bocanada de viento capaz de mover la hoja de un árbol. No es posible imaginar nada más melancólico, más alucinador ni más bárbaro.

Errando por aquellas calles solitarias, de tapias enjalbegadas, apenas agujereadas por alguna ventana, pude observar que nadie se atrevía a cruzar la plaza del pueblo con aquella temperatura. Esta plaza es de una originalidad pintoresca. Está bajo un acueducto, que marca sus grandes arcos de piedra; a un lado de una meseta que se ve a su vera hay un abismo, en cuyo fondo se ve entre macizos de árboles algunos molinos movidos por un torrente de agua saltarina y espumosa.

Se acercaba la hora señalada para la partida y regresé a la posada empapado de sudor, como si hubiera estado debajo de un diluvio, pero satisfecho de haber cumplido mi deber de viajero, bajo una temperatura capaz de cocer el hierro.

Reanudamos la marcha por caminos abominables, pero muy bellos, en los cuales sólo las mulas pueden transitar. Yo opté por soltar la brida a la mía, considerándola más capaz de guiarse que yo, y entregándome a ella por completo para franquear los pasos difíciles. El dicho terco como una muta es una verdad como un templo. Si se da un espolazo a una mula, se para; si se le tira de la rienda, arranca de golpe; si se le castiga con una vara, se tumba. En el monte, una mula es algo que no hay manera de reducir: ella se da cuenta del papel que desempeña y abusa. A veces, en medio del camino, se para súbitamente, levanta la cabeza, estira el cuello, pliega el belfo, dejando al descubierto los dientes y las encías, modula unos ruidos roncos, como sollozos convulsivos, relinchos horribles de escuchar, parecidos a los que lanzaría un niño a quien se le cortase la cabeza. Aun cuando en uno de estos ejercicios de vocalización se la matase, la mula no avanzaría un paso.

Íbamos a través de un verdadero cementerio. A uno y a otro lado del camino las cruces conmemorativas de asesinatos surgían a cada momento. En algunos sitios, en menos de cien pasos, había tres o cuatro cruces; aquello no era un camino: era un camposanto. Preciso es confesar, sin embargo, que si en Francia tuviésemos la costumbre de recordar por medio de cruces la memoria de los crímenes, algunas calles de París no tendrían nada que envidiar al camino de Vélez-Málaga. Algunos de estos monumentos dramáticos están señalados por fechas lejanas, pero lo cierto es que en la imaginación del viajero no se borran fácilmente, y esto contribuye a que el camino no resulte aburrido un solo instante, porque a penas vemos una roca de forma sospechosa, o un grupo de arbustos, cuando decimos para nuestro capote: Quizá ahí se esconde un asesino que me espera, y me va a convertir en motivo de una nueva cruz para que la vean los viajero futuros.

Pasados los desfiladeros, las cruces comienzan a escasear. Marchábamos por entre montañas de aspecto grandioso, en cuyas cimas se condensaban vapores grises; en toda la comarca, absolutamente desierta, apenas se encontraba la vivienda de juncos de algún aldeano, aguador o vendedor de aguardiente. El aguardiente es una bebida incolora que se bebe en unos vasitos estrechos y largos, en los que se pone agua, a la cual aquel líquido blanquea como si fuese agua de colonia. El tiempo estaba pesado, tormentoso; abrumaba el calor; algunas gotas gruesas salpicaban el suelo convirtiéndolo en una especie de piel de pantera, hacía cuatro meses que no se desprendían gotas de agua de aquel cielo implacable de lapislázuli.

La lluvia no se decidió a caer, sin embargo, y al poco rato la bóveda celeste volvió a su serena impasibilidad. Durante mi permanencia en España, el tiempo fue claro, hasta el punto de que en mis cuadernos hay una nota que dice: Vimos una nube. Esto loanoté como cosa verdaderamente extraordinaria.

Los hombres del Norte, acostumbrados a un horizonte lleno de bruma, en donde el viento, con las nubes de las montañas forma y deforma archipiélagos y palacios fantásticos, no podemos concebir la clase de tedio profundo que produce este azul uniforme como la eternidad, siempre suspenso encima de nuestras cabezas,

La noche se echó encima sin crepúsculo, casi, repentina, como sucede en los países meridionales. Estábamos todavía bastante lejos de Vélez-Málaga, donde teníamos que dormir. Poco a poco las montañas se habían suavizado con pendientes cada vez menos ásperas, para ir a morir en pequeñas llanuras pedregosas, atravesadas por arroyos, de poca agua, aunque orillados de grandes cañaverales.

Eran las once de la noche, cuando entramos en Vélez-Málaga. Las ventanas de la población resplandecían alegremente iluminadas, y detrás de ellas no era raro oír ruido de guitarra y de canciones. Las muchachas cantaban coplas sentadas en el balcón; sus novios, desde abajo, las acompañaban; a cada copla se oían risas, gritos y grandes aplausos. En algunos rincones se bailaba alegres fandangos y jaleos. Las guitarras bordeaban como abejas gravemente. Se oía el repiqueteo de las castañuelas; todo era música y alborozo. Sin duda, la única ocupación seria de los españoles es divertirse. Se entregan al placer con un entusiasmo, un abandono y una sinceridad maravillosa. Es el pueblo que tiene mayor aspecto de felicidad. Un extranjero no puede creer al atravesar España, que haya habido sucesos políticos graves, ni acierta a imaginarse que aquél sea un país arruinado y devastado por diez años de guerra civil. Nuestros aldeanos desconocen por completo la feliz indolencia, el aire jovial y la elegancia de trajes de los majos andaluces. En cuanto a instrucciones, están muy por bajo de él. Los aldeanos españoles casi todos saben leer y en su memoria abundan las canciones y las poesías; montan a caballo admirablemente, y en el manejo de la carabina y el cuchillo son temibles. Verdad es que la fecundidad magnífica de la tierra y las ventajas del clima les redimen de ese trabajo embrutecedor que, en comarcas menos favorecidas, obligan al hombre a convertirse en una bestia de carga o en una máquina, y le priva de los dones de Dios: a la fuerza y a la belleza.

Experimenté una viva satisfacción al atar mi mula a los barrotes de la posada, Nuestra cena fue frugal; los criados y las criadas de la posada se habían ido a bailar y no había más remedio que conformarse con un gazpacho. El gazpacho es una comida que merece una descripción particular, y vamos a tratar de hacerla seguros de que si Brillat-Savarín la hubiese conocido se le hubiesen puesto los pelos de punta. Para hacer un gazpacho hay que llenar una sopera de agua; a ella se agrega un chorro de vinagre y después se ponen ajos, cebollas cortadas en pedacitos, rajas de pepinos, algunos trozos de pimiento y un poco de sal. Se le añade pan cortado en pedazos, que así queda en remojo. Dentro de esta mezcla. El gazpacho se sirve frío. Los perros un poco refinados de nuestro país se negarían seguramente a meter su hocico en semejante comida. Sin embargo, es el plato favorito de los andaluces y las más lindas mujeres no tienen inconveniente en tomar grandes platos de esta sopa infernal. El gazpacho pasa por ser muy refrescante, opinión demasiado audaz. Hemos de declarar, sin embargo, que aun cuando la primera vez que se prueba parece mal, acaba uno por acostumbrarse a él y hasta por tomarlo con gusto. Como compensación providencial para tan parva comida tuvimos un excelente vino blanco de Málaga, del que vaciamos hasta la última gota. Esto reparó nuestras fuerzas agotadas por la terrible expedición de nueve horas seguidas de caminos inverosímiles, y bajo una temperatura tórrida.

A las tres reanudamos la marcha. El tiempo estaba oscuro; una bruma pesada flotaba sobre el horizonte, y la brisa tímida indicaba la proximidad del mar. El horizonte marino no tardó en dibujarse como una línea finísima en el azul del cielo. Aquí y allá se notaban lejanos copos de espuma, y ligeros movimientos de olas que iban a morir en las playas; a nuestra derecha se veían grandes acantilados. Unas veces las rocas obstruían el paso y nos veíamos obligados a dar un rodeo; otras, parecían separarse ellas mismas para dejarnos libre el camino. Las rutas españolas no se suele emplear el camino recto, porque es imposible hacer desaparecer los obstáculos y es preferible rodearlos. El famoso lema: La línea recta es el camino más corto entre dos puntos aquí resulta completamente falso. Al salir el sol se disiparon los vapores como si fueran humo y entre el cielo y el mar se reanudó esa eterna lucha entre dos azules, en la que no se puede decir quién lleva la razón parte. Los acantilados tomaren un tono de bronce, amatista y topacio quemado; la arena empezó a elevar sus nubes de polvo y el agua a brillar bajo la fuerza de la luz. A lo lejos, casi en la línea del horizonte, se veían las velas de unos barquitos pescadores, que parecían en el espacio como alas de paloma.

De trecho en trecho, en las pendientes menos acentuadas, surgen de pronto casitas blancas como azúcar, sin tejados, con una especie de entrada formada por una parra sostenida en cada extremo por un pilar cuadrado. En el centro de esta especie de patizuelo cubierto, se yergue un pilón. Las tiendas de vinos y aguardientes aparecen por todas partes, pero ya son más coquetonas y los mostradores están blanqueados o pintados con rayas encarnadas. Por su parte, el camino ya tiene un trazo normal y a un lado y a otro se ven hileras de cactus y áloes, interrumpidas, de cuando en cuando por casas y jardincillos en las que se ven mujeres componiendo redes y chiquillos que juegan desnudos y gritan al pasar, mientras torean a nuestras mulas: ¡Toro!¡Toro!.

Se nos tomaba por ganaderos o toreros, en vista de los trajes que vestíamos. Las carretas tiradas por bueyes y las filas de burros se veían más frecuentemente. Ya se notaba también ese movimiento que se advierte en los alrededores de toda ciudad. Por todas partes acudían convoyes de mulas con espectadores para la inauguración de la Plaza. Había muchos aficionados que venían desde treinta o cuarenta leguas a la redonda. Los aficionados a toros tienen mucha más pasión por su fiesta que los dilatantes, cosa que no tiene nada de particular, pues en Jerez, una corrida de toros es más superior a la de una representación de Opera. No les detiene nada; ni el calor, ni las dificultades, ni los riesgos del viaje. Todo lo soportan con tal de llegar a los toros y tener una entrada lo más próxima posible a la barrera. ¿Qué autor de comedia o de drama puede vanagloriarse de ejercer tal sugestión? Esto no quita para que los sentimentales y los moralistas afirmen que el gusto por este espectáculo salvaje; como le llaman, decae sensiblemente en España.

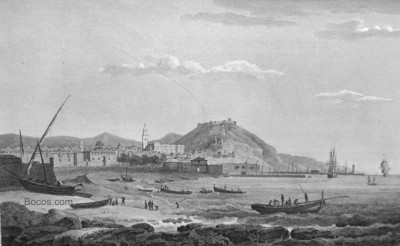

No hay nada tan pintoresco y tan original como los alrededores de Málaga. Da la impresión de que uno se encuentra en África. Las casas resplandecen, el tono azul profundo del mar, la intensidad vibrante de la luz, todo nos transporta hasta completar una ilusión única. A uno y a otra lado del camino se ven inmensos árboles, cactus gigantescos de un verde gris, troncos retorcidos, como serpientes monstruosas o como animales indestructibles; y, de pronto, una palmera esbelta como una columna abre su capitel de follaje junto a un árbol del Norte, asombrado de aquella vecindad, y que parece acobardado ante las formidables vegetaciones de África. Una elegante torre blanca perfilóse sobre el azul del cielo; era el faro de Málaga, Habíamos llegado.

No hay nada tan pintoresco y tan original como los alrededores de Málaga. Da la impresión de que uno se encuentra en África. Las casas resplandecen, el tono azul profundo del mar, la intensidad vibrante de la luz, todo nos transporta hasta completar una ilusión única. A uno y a otra lado del camino se ven inmensos árboles, cactus gigantescos de un verde gris, troncos retorcidos, como serpientes monstruosas o como animales indestructibles; y, de pronto, una palmera esbelta como una columna abre su capitel de follaje junto a un árbol del Norte, asombrado de aquella vecindad, y que parece acobardado ante las formidables vegetaciones de África. Una elegante torre blanca perfilóse sobre el azul del cielo; era el faro de Málaga, Habíamos llegado.

Eran aproximadamente las ocho de la mañana, y ya la ciudad entera estaba en actividad. Los marineros iban y venían, cargando y descargando los barcos anclados en el puerto, con un movimiento chocante en una población española; mujeres envueltas hasta la cabeza en unos chales color escarlata, que formaba un marco maravilloso para sus rostros moriscos, marchaban apresuradas llevando en sus manos algún chiquillo medio en cueros. A pesar de la temperatura, los hombres iban embozados en sus capas y con la chaqueta al hombro, y excusarnos decirlo, toda aquella multitud llevaba la misma dirección: la Plaza de Toros. Lo que más me sorprendió en aquel desfile abigarrado fue la vista de seis negros presidiarios uncidos a una carreta; eran unos tipos gigantescos, con rostros deformes, tan inhumanos y bárbaros, con tal aspecto de ferocidad, que quedé mudo de espanto, lo mismo que si hubiera visto un tiro de tigres. No se qué motivo les habría llevado a galeras. Yo les habría condenado a ellos por el solo crimen de tener aquellas caras. Fuimos a parar a la fonda de los Tres Reyes, casa relativamente confortable, sombreada por una hermosa parra, cuyas ramas ge enredaban en los hierros del balcón.

Abajo había una gran sala, con un mostrador detrás del cual se hallaba la posadera, poco más o menos como en un café de París. Una criada muy linda, muestra admirable de la belleza de las mujeres malagueñas, célebre en España, nos condujo a nuestras habitaciones, y nos hizo experimentar una gran inquietud al decirnos que todas las localidades para la corrida estaban vendidas y que sería casi imposible que consiguiésemos alguna. Afortunadamente nuestro cosario, Lanza, encontró dos asientos de preferencia, aunque de sol; pero esto nos era igual: hacía mucho tiempo que estábamos dispuestos a sacrificar nuestro bienestar físico, y una capa más o menos de sol sobre nuestro cutis tostado y amarillento nos importaba muy poco.

Las corridas duraban tres días consecutivos; los billetes del primero eran color carmesí, los del segundo verdes y los del tercero azules, para evitar confusiones y que algunos se presentasen dos veces con el mismo billete. Estábamos desayunando cuando entró un grupo de estudiantes que venían de excursión. Eran cuatro muchachos, y más parecían modelos de Ribera o de Murillo que alumnos de Teología. Iban andrajosos, sucios y medios descalzos. Cantaban canciones grotescas, haciendo sonar sus panderetas, triángulos y castañuelas. El que tocaba la pandereta era un virtuoso en su género; hacía sonar el parche golpeándose las rodillas, los codos y los pies, y cuando no le bastaban estos procedimientos, daba con la pandereta adornada de sonajas, en la cabeza de alguna vieja o de cualquiera de los presentes.

Las corridas duraban tres días consecutivos; los billetes del primero eran color carmesí, los del segundo verdes y los del tercero azules, para evitar confusiones y que algunos se presentasen dos veces con el mismo billete. Estábamos desayunando cuando entró un grupo de estudiantes que venían de excursión. Eran cuatro muchachos, y más parecían modelos de Ribera o de Murillo que alumnos de Teología. Iban andrajosos, sucios y medios descalzos. Cantaban canciones grotescas, haciendo sonar sus panderetas, triángulos y castañuelas. El que tocaba la pandereta era un virtuoso en su género; hacía sonar el parche golpeándose las rodillas, los codos y los pies, y cuando no le bastaban estos procedimientos, daba con la pandereta adornada de sonajas, en la cabeza de alguna vieja o de cualquiera de los presentes.

Uno de ellos, el orador de la banda, hacía la colecta, ofreciendo el platillo con movimientos cómicos y graciosos, murmurando siempre: ¡Un realito! y en seguida añadía: ¡Para poder acabar mis estudios, hacerme cura y vivir sin hacer nada!

Cuando le daban la moneda de plata se la pegaba a la frente, junto a las otras obtenidas antes de la misma manera que las almeas, después de sus danzas, se adherían al rostro sudoroso, las cequíes y piastras que sus admiradores turcos les daban.

La corrida estaba anunciada para las cinco; pero nos dijeron que debíamos ir a la Plaza a eso de la una, porque si no los tendidos se llenaban de gente y nos sería imposible llegar hasta nuestras localidades, aun cuando estuviesen reservadas y numeradas, Almorzamos, pues, a toda prisa y nos dirigimos a la Plaza de Toros, precedidos por nuestro guía, Antonio, un mozo cuya extremada delgadez, que él en broma atribuía a sus desventuras amorosas, acentuaba una faja roja, ceñida extraordinariamente a la cintura. Las calles rebosaban de gente. Los aguadores y vendedores de helados, de abanicos y quitasoles, de cigarros y de papel, los conductores de calesas formaban una horrible algarabía. Sobre la ciudad flotaba una especie de nube ruidosa y confusa.

A través de calles estrechas y complicadas llegamos por fin a la Plaza, que por fuera no presenta nada de particular. Delante de ella un pelotón de soldados procuraba contener la multitud, dispuesta a invadir el circo. Aunque no era más que la una, todas las gradas de arriba abajo estaban ocupadas, y sólo a fuerza de empujones y de codazos, de invectivas, pudimos llegar a nuestras localidades.

La Plaza de Málaga es muy grande; puede contener doce o quince mil espectadores, y se halla muy embudada; al fondo de este embudo se ve el ruedo. Desde el piso de éste hasta lo alto del tejado de la Plaza hay la altura de una casa de cinco pisos. Esto da una idea aproximada de lo que pudieron ser los circos romanos, y de la sugestión que debían despertar aquellos juegos terribles en los que hombres y bestias feroces luchaban a brazo partido a la vista de todo un pueblo.

El golpe de vista que ofrecía la Plaza era espléndido y extraño. Aquella multitud impaciente que procuraba pasar el rato lo mejor posible, hasta la hora, de la corrida, ofrecía un espectáculo de la más viva originalidad. Los trajes modernos estaban en minoría y los que los lucían eran generalmente objeto de risas y silbidos. El espectáculo ganaba mucho por ello. Los colores vivos de las chaquetillas y de las fajas, los chales de las mujeres, los abanicos policromos y toda clase de colorines quitaban a la multitud ese aspecto lúgubre y negro que tiene siempre en nuestro país donde dominan los tonos oscuros. Entre las mujeres había muchas bonitas. La malagueña se distingue por la palidez, un poco dorada, de su rostro, al rojo ardiente de su boca, la figura de su nariz y el brillo magnífico de sus ojos, finos y prolongados hacia las sienes. Estas mujeres tienen un aire grave y apasionado, propio de Oriente, que no se advierte en las madrileñas, granadinas y sevillanas, tal vez más graciosas y más coquetas, preocupadas siempre del efecto que producen, Allí pude observar cabezas admirables, figuras soberbias que no han sabido aprovechar bastante los pintores españoles y que a un artista de talento le ofrecería modelos para una colección de cuadros estupendos y completamente nuevos.

No eran más que las dos y el sol inundaba como un diluvio de fuego la parte del tendido en que nos encontrábamos. Los que estaban en sombra nos producían una envidia extraordinaria. Después de treinta leguas a caballo por la montaña, permanecer un día entero bajo un sol africano con treinta y ocho grados de calor, es una cosa inaudita y magnífica para un artista que después de haber pagado su localidad para este espectáculo no estaba dispuesto a perderle. Los que ocupaban los asientos de sombra se entretenían en lanzarnos toda clase de sarcasmos. Incluso solían enviarnos a los vendedores de agua para que nos refrescásemos un poco.

Por nuestra parte, gracias a muchos jarros de agua, y a varias docenas de naranjas, a más de nuestros abanicos en movimiento constante, pudimos librarnos de quemarnos vivos.

Al fin aparecieron los músicos en un palco, un piquete de caballería se puso en movimiento para despejar el ruedo y un inmenso suspiro de satisfacción salió de aquellas quince mil personas, aliviadas de la angustia de la espera. Los individuos del Ayuntamiento fueron recibidos con frenéticos aplausos, y en cuanto estuvieron en un palco la música empezó a tocar el Himno Nacional: El Himno de Riego, coreado por todo el público, que llevaba el compás, batiendo palmas y golpeando con lose, pies. También se tocó un aire nacional: Yo que soy contrabandista .

No vamos a contar aquí los detalles de una corrida de toros. Ya lo hicimos al hablar de nuestra estancia en Madrid. Únicamente nos referimos a los hechos notables ocurridos, en estas corridas, en la que los mismos lidiadores torearon los tres días seguidos; mataron veinticuatro toros, murieron noventa y seis caballos y no ocurrió más percance que una cornada que recibió un torero en un brazo, herida tan modesta que no le impidió torear al día siguiente.

A las cinco en punto se abrieron las puertas y la cuadrilla de lidiadores dio la vuelta al ruedo ceremoniosamente. Iban a la cabeza los picadores: Antonio Sánchez, José Trigo, sevillanos los dos, y Francisco Briones, de Puerto Real. Iban con el puño en la cadera, la pica apoyada en el estribo y marchaban con una gravedad de gladiadores romanos, que subieran al Capitolio.

La silla de los caballos llevaba escrito en clavos dorados el nombre del empresario: Antonio María Álvarez. Los toreros, envueltos en capas de colores vivos, seguían a los picadores; luego venían los banderilleros con trajes a lo fígaro, y al fin .del cortejo avanzaban con plena majestad los dos matadores, los espadas Montes, de Chiclana, y José Parra, de Madrid.

Montes llevaba su cuadrilla propia, cosa muy importante para el buen orden de la corrida, pues en estos tiempos de discusiones políticas podía ocurrir que los toreros cristinos no acudieran en ayuda de los toreros carlistas cuando éstos caen en peligro, y viceversa. La procesión de toreros terminaba con un tiro de mulas, destinado al arrastre de los toros y de los caballos muertos. Iba a comenzar la lucha.

El alguacil vestido de paisano, que debía llevar al mozo de faena las llaves del toril, y que montaba mal un hermoso caballo, hizo que precediera al drama una escena muy divertida; se le cayó el sombrero y después perdió los estribos. El pantalón, que no llevaba trabilla, se le subió hasta las corvas. En este momento no se sabe cómo, pero seguramente con mala intención, abrieron la puerta al toro antes que el alguacil hubiera tenido tiempo de retirarse del ruedo, por lo que su pavor, llevado al frenesí, le hacía aún más ridículo, por las contorsiones a que se entregaba al animal. Sin embargo, no cayó, con gran desilusión de la canalla. El toro, deslumbrado por la luz que inundaba la arena, apenas se fijó en él, y lo dejó marchar sin darle ni una mala cornada. La corrida, pues, comenzó en medio de una carcajada: inmensa homérica, olímpica; pero poco tardó en hacerse un silencio trágico, pues el toro partió en dos el caballo del primer picador y tiró por alto la montura del segundo. No teníamos ojos nada más que para ver a Montes, cuyo nombre es famoso en todas las Españas, y cuyo heroísmo es el tema de mil relatos maravillosos. Montes nació en Chiclana, pueblo de los alrededores de Cádiz. Es un hombre de unos cuarenta y cinco años, de estatura algo más que la corriente, aspecto serio, tez pálida verdosa, andar lento y sin otra cosa de particular que la movilidad de sus ojos, que parece ser lo único vivo en su máscara inexpresiva. Es más ágil que vigoroso, y su éxito lo debe sobre todo, a su golpe de vista y a una sangre fría constante. Desde los primeros pasos que da el toro en el ruedo, Montes ya sabe cómo es. Hace sus observaciones con rapidez, y una vez hechas, se dispone a la lucha; sin embargo, como es hombre de gran valor, ha recibido. en su carrera muchas cornadas, una de ellas en la cara, como lo atestigua una larga cicatriz; en ocasiones ha salido gravemente herido.

El día a que nos referimos vestía un traje de seda verde, bordado de plata, de gran lujo y elegancia, pues Montes es rico y si continúa toreando es por amor al arte y por su afán de emoción. Se dice que su fortuna puede calcularse en más de cincuenta mil duros, suma considerable, aun cuando hay que tener en cuenta que cada uno de sus trajes de lujo le cuesta de mil quinientos a dos mil francos, y que, además, tiene que pagar sus gastos y los de su cuadrilla en los continuos viajes que hacen de ciudad en ciudad.

El modo de matar de Montes es notable, por la precisión, seguridad y destreza en sus ataques. Parece imposible temer por su vida; a pesar de todo y de cuanto es querido del público, los aficionados no perdonan que él, como ningún otro diestro famoso, no cumpla su cometido debidamente. Un hecho que ocurrió el último día de la corrida nos hizo ver hasta qué punto el público español lleva su espíritu de intransigencia. Había saltado a la arena un toro negro, vigoroso y magnífico. En la dehesa llevaba el nombre de Napoleón, cosa que ya indicaba bastante su superioridad indiscutible. Este toro, en menos de quince minutos, dejó destripados sobre la arena siete caballos; los toreros agitaban su capa a respetada distancia, sin perder de vista la barrera, saltando al otro lado en cuanto Napoleón les embestía. El mismo Montes parecía inquieto e incluso llegó a ponerse en una ocasión en el estribo de la barrera, dispuesto a saltarla en caso de alarma, cosa que en las corridas precedentes no había hecho. El animal realizaba proezas constantes. Un picador de reserva, pues los dos primeros hallábanse ya fuera de combate, esperó con la pica dispuesta el asalto del terrible Napoleón. Este, sin importarle la herida que le habían hecho en la paletilla, enganchó al caballo por el vientre, y de la primera cornada le hizo caer con las patas delanteras en el reborde de las tablas, y de la segunda, levantándole por la grupa, le envió por encima de la barrera con su jinete al callejón de refugio, El público aplaudió entusiasmado. El toro era dueño absoluto de la plaza, que recorría con aire triunfal, entreteniéndose, a falta de enemigos, en cornear y lanzar por el aire dos cadáveres de los caballos que antes había destripado. Los espectadores, impacientes por aquella especie de entreacto, reclamaban las banderillas. Protestaban contra el presidente, que no daba, la debida señal, y exclamaban indignados: « ¡Fuego al presidente! »

Por último se dio la señal, y un banderillero, corriendo hacia el toro, le puso un par de dardos en el cuello, escapando en seguida a toda velocidad, pero no tanto que el cuerno de la bestia no le rozase el brazo, rasgándole la mano. Poco después el presidente dio la señal de matar, y Montes cogió la espada y la muleta, a despecho de todas las reglas, que exigen que un toro reciba por lo menos tres pares de banderillas antes de pasar al estoque del matador.

Montes, en vez de ir derecho al toro, como de costumbre, se colocó a pocos pasos de la barrera, para tener a mano el refugio en caso de un percance. Estaba pálido y prescindía de todas aquellas gallardías que le habían valido la admiración de España. Llegó Montes al toro, le dio tres o cuatro pases con la muleta, y luego, con la espada horizontal a la misma altura de la frente de la res, entró a matar cayendo ésta como herida, por un rayo y expirando después de algunos estremecimientos convulsivos, El golpe que le había dado Montes está rigurosamente prohibido por la ley de la tauromaquia, pues lo legal es que el matador pase el brazo entre los cuernos de la fiera y le dé la estocada entre la nuca y las paletillas, lo cual proporciona alguna ventaja a la bestia enemiga y aumenta el peligro del hombre. Cuando el público se dio cuenta de la estocada, pues el suceso había ocurrido por la velocidad del pensamiento, un grito de cólera se elevó desde los tendidos a los palcos, y un huracán de injurias y de silbidos, con una algarabía y un estruendo formidable e inaudito, hicieron retemblar toda la plaza: ¡Asesino! ¡Ladrón! ¡Bandido! ¡Presidiario! ¡Verdugo!, eran las palabras más suaves, ¡Que lo lleven a Ceuta! ¡Fuego a Montes! ¡Los perros a Montes! ¡Muera el presidente!

Nunca he presenciado un espectáculo semejante de cólera y furor, y confieso avergonzado que yo participaba de él. Como los gritos no bastaban, comenzaron a llover sobre aquel hombre abanicos, bastones, sombreros, jarros de agua y trozos de banquetas... Aunque quedaba por matar un toro, su muerte pasó inadvertida en medio de aquel horrible bacanal, y José Parra, el segundo espada, lo despachó de dos estocadas, bastante bien puestas.

Montes estaba lívido. Su color verde se hacía más intenso por el coraje; se hacía saltar sangre con los dientes de sus labios, y aun cuando aparentaba calma, apoyándose con fingida indiferencia en el puño del estoque, se le notaba desconcertado. Además, contra todo reglamento, había limpiado la punta de la espada enrojecida de sangre en el suelo.

Confusos, embriagados y todavía conmovidos por tanta violencia, volvimos a nuestro parador, escuchando siempre alabanzas para el toro y reproches contra Montes.

A pesar del cansancio, no quise faltar aquella noche al teatro, pues quería no dar tregua a las emociones, desde el sangriento realismo de la Plaza a las intelectuales sensaciones de la escena. El contraste fue grande; en los toros todo era ruido y multitud; en el teatro, silencio y abandono. La sala estaba casi vacía; algunos espectadores salpicaban aquí y allá las desiertas butacas. Ponían en la escena Los amantesde Teruel, drama de Juan Eugenio Hartzenbusch, que es una de las producciones más notables de la moderna escena española. Esta obra, a pesar de todos sus defectos, es muy superior a esas obras traducidas o arregladas del teatro del bulevar, que inundan hoy los teatros de la Península.

A pesar del cansancio, no quise faltar aquella noche al teatro, pues quería no dar tregua a las emociones, desde el sangriento realismo de la Plaza a las intelectuales sensaciones de la escena. El contraste fue grande; en los toros todo era ruido y multitud; en el teatro, silencio y abandono. La sala estaba casi vacía; algunos espectadores salpicaban aquí y allá las desiertas butacas. Ponían en la escena Los amantesde Teruel, drama de Juan Eugenio Hartzenbusch, que es una de las producciones más notables de la moderna escena española. Esta obra, a pesar de todos sus defectos, es muy superior a esas obras traducidas o arregladas del teatro del bulevar, que inundan hoy los teatros de la Península.

El espectáculo terminó con baile nacional, ejecutado aceptablemente por bailarinas y bailarines.

Al regresara casa, siguiendo la orilla del mar, que reflejaba la luna en sus aguas, meditaba sobre el contraste del espectáculo bullicioso de la plaza y la fría soledad del teatro; entre el gusto de la multitud por aquel hecho brutal y su indiferencia ante las producciones del ingenio. Sentí envidia por el gladiador, deplorando haber abandonado la acción por el sueño. La víspera, se había representado una obra de Lope de Vega, que parece que tampoco había llevado gente al local. El genio antiguo y el talento moderno no valían lo que una estocada de Montes.

En, general, los demás teatros de España no están más concurridos que los de Málaga, ni siquiera el Príncipe en Madrid, donde actúan dos grandes actores: Julián Romea y Matilde Díez. La antigua facundia dramática española parece haberse agotado para siempre, a pesar de que fue uno de los ríos más caudalosos y de lucha más amplia que hayan existido; su abundancia fue magnífica, y su genio, inagotable.

El asunto principal de las obras españolas es el honor:

Los casos de la honra son mejores

porque mueven con fuerza a toda gente

con ello a las, acciones virtuosas;

que la virtud es dondequiera amada.

Dice Lope de Vega, que conocía bien el terna y que no dejó de obedecer a sus preceptos. En las comedias españolas, el punto de honor representa lo que la fatalidad en las tragedias griegas. Sus leyes inflexibles, sus necesidades crueles, dan origen fácilmente a escenas dramáticas de gran interés. El honor viene a ser una especie de religión caballeresca, que tiene sus normas, sus casuísmos y sus refinamientos, y aventaja a la fatalidad antigua de su acción, porque aquélla da golpes ciegos que caen lo mismo sobre los culpables que robre los inocentes. Leyendo a los trágicos griegos se protesta muchas veces ante la situación del héroe, que es igualmente culpable si hace una cosa como si no la hace. En cambio, el imperativo del honor castellano es siempre perfectamente lógico y está de acuerdo consigo mismo. El furor más horrible en sus más atroces venganzas, el protagonista conserva un equilibrio elevado y noble. Cuando desenvaina su espada en nombre de la fidelidad, de la fe conyugal, del respeto a los antepasados, de la limpieza de sus blasones, incluso contra las personas que ama profundamente, obedece a una ley que no quiere ni puede sacrificar. De la lucha de las pasiones, en todo lo relacionado con el honor, nace el interés de la mayor parte de las obras del teatro antiguo español. El espectador de antaño parece que seguía vivamente afectado por los movimientos y las pasiones que animaban a los personajes. Con tal abundancia de asuntos a los que se prestaba el tema, no es de extrañar la prodigiosa facilidad de los antiguos dramaturgos españoles. Casi siempre los poetas se proponían presentar al público un tipo de perfección moral. No es raro que acumule sobre el personaje, príncipe o princesa, todas las bellas cualidades que se encuentran a mano; los presenta tan temerosos de que pueda mancharse la pureza de su armiño, que prefieren antes morir a que sea levemente rozada.

Este teatro, que es el verdaderamente nacional en forma y fondo, lleva en sí un profundo sentimiento católico y feudal. La división en tres jornadas que siguen los autores españoles es seguramente la más razonable y más lógica. La exposición, el nudo y el desenlace obedecen a una razón de estructura en toda obra dramática bien entendida, y creo que haríamos perfectamente el adoptarla, en vez de la antigua división en cinco actos, de los cuales, dos por lo menos suelen ser inútiles.

Claro está que no todas las obras del antiguo teatro español son sublimes. Lo grotesco, que es unelemento indispensable en el arte de la Edad Media, se encuentra en ella aplicado al diálogo del gracioso y del bobo, los cuales, con juegos de palabras más o menos acertados y una acción apropiada, alegran lo grave del desarrollo genial. Esos enanos deformes con justillos de colorines, que juegan con lebreles más grandes que ellos y que se ven al lado de un rey o de una princesa en los antiguos retratos de los museos, son una prueba plena. El último destello del arte dramático español: lo fué Moratín, el autor de El sí de las niñas y de El café. Moratín está enterrado en París, en el Pere-Lachaise. Como el viejo pintor Goya, muerto en Burdeos en 1828, también yace en tierra, de Francia Por su parte, Goya fue el descendiente legítimo de Velázquez.

En la actualidad no se representa en los teatros de España más que canciones de melodramas y vodeviles franceses. En Jaén, en el corazón de Andalucía, se pone en escena El campanero de San Pablo; en Cádiz, a dos pasos de África, El Pilluelo de Paris; aquellos sainetes españoles tan alegres, de tanto color local y tan originales, no son ya más que imitaciones vulgares tomadas de las varietés. España cuenta actualmente con jóvenes de talento, sin mencionar a Martínez de la Rosa y Antonio Gil de Zárate, que pertenecen a una época menos reciente. Pero en España como en Francia, la atención pública está ahora acaparada por la gravedad de los sucesos políticos. Son literatos de gran mérito, que podrían colocarse junto a los maestros antiguos, aunque les falte el ambiente que aquéllos tenían, Hartzenbuseh, autor de Los amantes de Teruel; Castro y Orozco, a quien se debe Fray Luis de León,oEl siglo y el mundo; Zorrilla, que ha estrenado con buen éxito El zapatero y el rey; Bretón de los Herreros, el duque de Rivas, Larra, no hace mucho muerto, suicidándose por amor; Espronceda, cuyo fallecimiento anuncian los periódicos, poeta que da a sus composiciones una energía violenta y apasionada, semejante en ocasiones a lord Byron, su modelo. A todos ellos les falta algo que tenían los autores antiguos: un punto de partida seguro y un fondo de ideas comunes con el público. El honor y el heroísmo como tema ya no se comprenden, pues resulta ridículo, y el gusto moderno no resulta lo suficientemente concreto y fuerte para que los poetas puedan interpretarlo.

No hay, pues, que censurar demasiado la multitud que mientras invade la plaza de toros deja abandonado el teatro. Estas gentes van a buscar emociones donde las encuentra, y no es culpa suya si los teatros no les resultan atrayentes. Tanto peor para nosotros los poetas si no sabemos ofrecerles obras atrayentes y nos dejamos vencer por los gladiadores. En resumen: es más saludable al entendimiento y al corazón ver a un hombre valiente matar a una fiera a la luz del sol que oír a un cómico sin talento cantar o decir una obra vulgar o un vodevil obsceno entre la batería de un teatro.