Conocidas ya todas las curiosidades de Madrid, el Palacio Real, la Armería, el Buen Retiro, la Plaza de Toros, el Prado, desde la fuente de La Cibeles a la fuente de Neptuno, y a pesar de una temperatura de treinta grados y de todas las horribles historias que circulaban a propósito de facciosos yladrones, nos pusimos valientemente en camino hacia Toledo, la ciudad de las más hermosas espadas y de los puñales románticos.

Conocidas ya todas las curiosidades de Madrid, el Palacio Real, la Armería, el Buen Retiro, la Plaza de Toros, el Prado, desde la fuente de La Cibeles a la fuente de Neptuno, y a pesar de una temperatura de treinta grados y de todas las horribles historias que circulaban a propósito de facciosos yladrones, nos pusimos valientemente en camino hacia Toledo, la ciudad de las más hermosas espadas y de los puñales románticos.

Toledo es una de las ciudades más antiguas, no sólo de España, sino del mundo entero; por lo menos esta es la opinión de los cronistas. La fecha más moderna que se fija para su fundación es anterior al Diluvio; los unos atribuyen el honor de haber colocado la primera piedra a Túbal; otros, a los griegos; otros, a Telmón y Bruto, cónsules romanos; otros, alos judíos, que entraron en España con Nabucodonosor, y que apoyan su tesis en la etimología de la palabra Toledo, que viene de Toledoth,palabra hebrea que significa generaciones, yse dice que gentes procedentes de las doce tribus contribuyeron a edificarla y a poblarla.

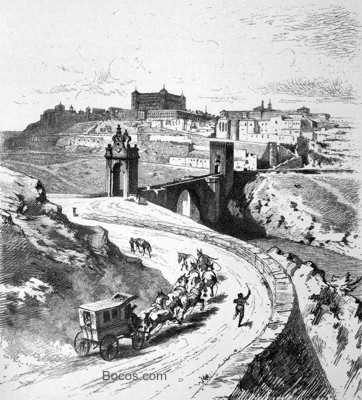

Sea cualquiera su origen, Toledo es, sin duda, una admirable ciudad antigua, situada a doce leguas de Madrid —leguas españolas, que son más largas que un folletón de doce columnas, o que un día sin dinero, que son las dos cosas de mayor longitud que conocemos—. Se va a la ciudad en una pequeña diligencia que sale dos veces por semana. Parece que este es el medio más seguro, pues pasados los Pirineos, como ocurría antes en Francia, se suele hacer testamento antes de emprender el menor viaje. Nosotros no encontramos, la verdad, gran justificación a este terror a los bandidos, pero no cabe duda que él añade encantos y evita elaburrimiento de un viaje en diligencia, que es la cosa más vulgar del mundo. Así la expedición se convierte en una aventura, en la que se parte, pero no se está seguro de volver. Esto ya es algo en una civilización tan avanzada como ésta moderna que podemos contemplar en nuestro prosaico y malhadado año de 1840. Se sale de Madrid por la Puerta del Puente de Toledo, muy adornado de volutas, estatuas y escarolados, de gusto mediocre, pero que, sin embargo, producen un efecto muy armónico; se deja, a la derecha, el pueblo de Carabanchel, donde Ruy Blas iba a buscar para María de Neubourg, la petite fléur d' Allemagne. Algunas cruces, de mal agüero, que tienden aquí y allá sus brazos desnudos; algunos campanarios, que indican un pueblo lejano, tal o cuál arroyo seco atravesado por un puente de piedra, son los únicos accidentes que se ofrecen. De vez en cuando se encuentra a un labriego, que marcha en su mula con la carabina al lado; a un muchacho, que arrea a dos o tres burros cargados con cántaros o sacos de pan; a algunas pobres mujeres, escuálidas y requemadas por el sol, que llevan medio arrastras a un chiquillo de aire salvaje,

A medida que caminábamos, el paisaje se iba haciendo más desierto y pobre. Por eso, al divisar junto a un puente sobre un lecho seco a cinco escopeteros, experimentamos un sentimiento de satisfacción. Eran los jinetes que debían servirnos de escolta, pues ella es necesaria para ir de Madrid a Toledo. ¿No parece esto que se halla uno en Plena Argelia, y que Madrid se encuentra rodeado de una Metidja poblada por beduinos?

Hacemos alto para almorzar en Illescas, ciudad en la que hay vestigios de antiguas construcciones moriscas, cuyas casas ostentan rejas de complicado dibujo, rematadas por cruces.

El almuerzo consta de sopa de ajo con huevo, la tortilla de tomate acostumbrada, almendras y naranjas, todo ello rociado con un Valdepeñas muy aceptable, aunque tan espeso que podría cortarse con un cuchillo. La cocina no es la mejor cosa de España y puede decirse que desde los tiempos de Don Quijote, las posadas no han progresado mucho. Sin embargo, no sería difícil poder encontrar hoy las hermosas gallinas y los patos monstruosos de las bodas de Camacho.

El terreno, a partir de Illescas, es algo más accidentado, lo que tiene por consecuencia hundir el camino, en el que no se ve más que barrancos y terraplenes. Vamos deprisa; los postillones españoles se preocupan poco de lo que queda, detrás de ellos, y con tal de llegar, aunque sea únicamente con la lanza y el juego de ruedas delanteras, se dan por satisfechos. Al fin entramos en Toledo entre una nube de polvo levantada por nuestras mulas, y por un tropel de caballos en el que iban unos cazadores. Entramos en la ciudad llenos de ansia y deseo, curiosos yexcitados, por una magnífica puerta árabe con un elegante arco sostenido por columnas de piedra, coronando de bolas y adornado con inscripciones del Corán; esta puerta se llama la Puerta del Sol y se dibujan sus contornos admirablemente sobre un cielo intensamente azul. En nuestros climas brumosos es difícil darse cuenta de estos contrastes de color y esta rudeza de contorno, por lo que todo lo que diga parecerá exagerado.

Después de cruzar la Puerta del Sol, se llega a una gran terraza, desde donde se tiende la vista en una extensión inmensa; desde allí se ve la Vega, con manchas de árboles yde prados de labrantío, que deben sus frescuras al sistema de riego implantado por los moros. El Tajo, atravesado por el Puente de San Martín y de Alcántara, precipita con rapidez sus aguas amarillentas y rodea casi por completo la ciudad. Bajo aquella terraza brillan los tejados claros y espejeantes de las casas; los campanarios de las iglesias y conventos, con azulejos verdes y blancos; por último, se ven a lo lejos los montes y las escarpados que forman el horizonte de Toledo. Esta perspectiva tiene la particularidad de que no parece existir atmósfera en ella, ni esa neblina que en nuestro país envuelve todas las perspectivas lejanas. La atmósfera, diáfana, marca con nitidez las líneas y permite distinguir los menores detalles a grande distancia.

Después de cruzar la Puerta del Sol, se llega a una gran terraza, desde donde se tiende la vista en una extensión inmensa; desde allí se ve la Vega, con manchas de árboles yde prados de labrantío, que deben sus frescuras al sistema de riego implantado por los moros. El Tajo, atravesado por el Puente de San Martín y de Alcántara, precipita con rapidez sus aguas amarillentas y rodea casi por completo la ciudad. Bajo aquella terraza brillan los tejados claros y espejeantes de las casas; los campanarios de las iglesias y conventos, con azulejos verdes y blancos; por último, se ven a lo lejos los montes y las escarpados que forman el horizonte de Toledo. Esta perspectiva tiene la particularidad de que no parece existir atmósfera en ella, ni esa neblina que en nuestro país envuelve todas las perspectivas lejanas. La atmósfera, diáfana, marca con nitidez las líneas y permite distinguir los menores detalles a grande distancia.

Una vez revisada nuestra equipaje nos dirigimos en busca de alguna Fonda o Parador, pues la comida de Illescas estaba ya lejos. Fuimos por calles tan estrechas que dos burros cargados no hubieran podido pasar a un tiempo, y arribamos a uno de los hoteles más confortables de la ciudad: la Fonda del Caballero. Para expresarnos nos valíamos del poco español que sabemos, auxiliados por una pantomima dramática con la que nos logramos hacer comprender de la hostelera, mujer dulce y encantadora, de aspecto interesante y distinguido; la dijimos que nos moríamos de hambre, cosa que siempre causa sorpresa a los naturales de este país que se alimentan de aire yde sol, el mismo régimen económico de los camaleones.

Toda la servidumbre se puso en movimiento para arrimar al fuego grandes pucheros, donde se guisan y subliman, los guisos cargados de especias de la cocina española. Nos dijeron que podíamos volver a comer una hora más tarde; nosotros aprovechamos este tiempo para echar un vistazo a la fonda.

El edificio debía haber sido algún palacio, era de hermosa traza, con un patrio interior enlosado con mármoles de colores, con pozos de mármol blanco y pilas de azulejos para lavar vasos y platos. Esta clase de patios suele estar rodeado de columnas y de arcos. En lo alto, y para cubrirle, se ve un toldo de lona, que de noche se recoge para que entre el fresco. Todo alrededor del primer piso corre un balcón de hierro elegantemente forjado, que limita un amplio corredor al cual se abren las ventanas y las puertas de las habitaciones de los huéspedes.

Apenas terminada nuestra inspección, Celestina, la moza del mesón, llegó canturreando a decirnos que estábamos servidos. La comida fue bastante buena: chuletas, huevos con tomate, pollos fritos con aceite, truchas del Tajo y una botella de Peralta, vino caliente y generoso, aromado con cierto sabor de moscatel muy agradable.

Terminada la comida nos lanzamos a recorrer la ciudad, precedidos de un guía, barbero de oficio, que en sus ratos perdidos se dedica a enseñar la ciudad a los turistas. Las calles de Toledo son estrechísimas; se puede dar la mano de una a otra ventana, y es empresa sencilla saltar de balcón a balcón, aun cuando las hermosas rejas y los magníficos barrotes de esa rica forja, tan abundante al otro lado de los Pirineos, puede impedir toda clase de familiaridades aéreas. Estas angosturas harían protestar indignados a los ultracivilizados, que sueñan con amplias plazas, amplios jardines, inmensas calles y otras bellezas y progresos; sin embargo, nada más razonable en un clima tórrido que las calles estrechas; y los arquitectos que han hendido con tantas aberturas enormes, el macizo de Argelia, no tardarán en darse cuenta de ello.

Si os veis obligados desgraciadamente a pasar por alguna plaza o calle ancha expuestos a los rayos del sol, estimaréis en seguida la sabiduría de los antiguos, que no sacrificaban todo a, una regularidad estúpida. En España, las mujeres salen a pie,con zapatos de raso verde ydan largos paseos, por lo cual las admiro realmente, sobre todo en Toledo, donde el suelo está pavimentado de guijarros puntiagudos y lustrosos, que parecen haber sido colocados allí a propósito por su lado más hiriente.

La casas de Toledo ofrecen un aspecto solemne: las fachadas tienen pocas ventanas, y éstas se hallan enrejadas. Las puertas, con sus pilares de piedra granito azulada, coronan con bolas sus remates ytienen un aspecto de solidez grande, al que contribuyen los clavos enormes cuyas cabezas forman relieve en las puertas. Estos palacios tienen algo a la vez de convento, de cárcel, de fortaleza y de harén. Hay que tener en cuenta que los moros pasaron por allí.

La casas de Toledo ofrecen un aspecto solemne: las fachadas tienen pocas ventanas, y éstas se hallan enrejadas. Las puertas, con sus pilares de piedra granito azulada, coronan con bolas sus remates ytienen un aspecto de solidez grande, al que contribuyen los clavos enormes cuyas cabezas forman relieve en las puertas. Estos palacios tienen algo a la vez de convento, de cárcel, de fortaleza y de harén. Hay que tener en cuenta que los moros pasaron por allí.

A través de una inextricable red de callejuelas llegamos al Alcázar, situado a modo de Acrópolis por la parte más elevada a la ciudad. Entramos después de solventar las eternas dificultades, puesto que el primer impulso de las personas a quienes se interroga es negar siempre, sea cual fuere la petición: —«Vuelva usted mañana». «El guarda está durmiendo la siesta». «Se han perdido las llaves». «Hace falta un permiso del Gobernador»—. Tales son las respuestas que se reciben de primera intención. Pero en cuanto se enseña la sagrada moneda o el brillante duro en caso de extrema dificultad se consigue siempre forzar la consigna.

El Alcázar, edificado sobre ruinas del antiguo palacio moro, es hoy otra ruina. La traza es obra de Covarrubias, arquitecto poco conocido, muy superior, sin embargo, al abrumador y pesado Herrera, cuya reputación está más extendida. La fachada que adornan y florecen los más finos arabescos del Renacimiento, es una obra maestra de elegancia y serenidad. El sol ardiente de España, que enrojece el mármol y da a la piedra tonos de azafrán, la ha revestido de colores vivos y acentuados, muy distintos a esa especie de lepra negra con que los siglos recubren nuestros viejos edificios. Recuerdo sobre todo una escalera maravillosa, digna de un palacio de hadas, con columnas, rampas y escalones de mármol medio rotos, que conduce a una puerta que se abre sobre el abismo, pues esta parte del edificio se halla derrumbada.

El Alcázar está en lo alto sobre una planicie rodeada de murallas, con almenas al estilo oriental, desde las que se descubre una vista inmensa, un verdadero panorama de magia: más allá brilla al sol la iglesia de San Juan de los Reyes; el Puente de Alcántara se muestra con su puerta en forma de torre, sobre el caudal del Tajo; el artificio de Juanelo se baña en el río con sus arcadas superpuestas, de ladrillo rojo, y las recias torres del castillo de Cervantes (este Cervantes no tiene nada que ver con el autor del Quijote), colgadas sobre inmensos peñascos, que amenazan al río, forman una cortadura más en el horizonte, ya bastante quebrado por la crestería de las montañas. Nosotros vimos este cuadro admirable a la puesta del sol. El cielo, por gradaciones insensibles, pasaba del rojo vivo al naranja, luego al amarillo pálido, para llegar a un raro color azul color de turquesa, que se fundía al occidente en la transparencia violeta de la noche, cuya sombra enfriaba ya todo por aquel lado.

Con el brazo apoyado en una almena, y observando a vista de pájaro aquella ciudad donde no conocía a nadie, donde mi nombre era absolutamente desconocido, caí en profunda meditación. En medio de aquel mundo, entre todas aquellas formas que seguramente no volvería a ver, me sentía tan ausente de mí mismo, percibía tales dudas sobre mi propia identidad, que todo parecía una alucinación un sueño extraño del que me despertaría, de pronto por alguna música de vodevil sobre la barandilla de un palco. Pero por uno de esos cambios de ideas tan frecuentes en el delirio, pensaba lo que estarían haciendo mis amigos en aquel momento; me pregunté si se darían cuenta de mi ausencia y si mientras estaba yo apoyado, en aquella almena del Alcázar de Toledo mi nombre se pronunciaría en París por alguna boca amiga y fiel. Sentí mi alma invadida por enorme tristeza a pesar de estar realizando el sueño de toda mi vida y de tocar con mi mano uno de esos deseos que perseguí ardientemente. En mis bellos y juveniles años de romanticismo había hablado excesivamente de mi acero toledano, para no sentir curiosidad por conocer el sitio donde se fabrican. Para arrancarme de mi meditación filosófica fue preciso que mi amigo me propusiera ir a bañamos al Tajo. Esto de bañarse es un problema demasiado serio en un país donde en, verano se riegan los lechos de los ríos con el agua de los pozos. Fue necesaria la afirmación del guía de que el Tajo era un río abundante y con suficiente profundidad para que, aprovechando lo que quedaba de día, nos dirigiésemos hacia aquellas orillas. Después de atravesar la plaza de la Constitución, rodeada de casas cuyas ventanas con sus grandes cortinas de esparto, arrolladas o levantadas a medias sobre los balcones, tienen unfalso aire veneciano y medieval, pasamos por una hermosa puerta árabe de arco de ladrillo y por un camino serpenteante, muy en cuesta, y abrupto que desciende, desde las rocas y murallas que ciñen a Toledo, llegamos al Puente de Alcántara, cerca del cual había un sitio a propósito para el bañó.

En el camino se nos hizo de noche, porque en los climas del Sur los crepúsculos son rápidos, pero esto no nos impidió entrar a tientas en el estimable río, célebre por el romance de la reina Hortensia y por la arena aurífera que arrastran sus aguas cristalinas, según dicen los poetas, las criadas y los guías de turistas.

Terminado el baño volvimos a subir apresuradamente para llegar antes de que se cerrasen las puertas. Bebimos un vaso de horchata de chufas y deleche helada, de un gusto y aroma exquisito, y nos hicimos conducir a nuestra fonda.

Nuestra habitación, como todas las habitaciones españolas, estaba blanqueada con cal y adornada con esos cuadros amarillentos y sucios, esos místicos borrones pintados como muestras de tienda que se hallan con tanta frecuencia en la Península, el país del mundo donde hay peores cuadros, aparte, naturalmente, de los buenos... Nos dormimos lo más pronto y lo mejor que pudimos para al día siguiente levantarnos temprano e ir a la Catedral antes de que comenzasen los oficios.

La Catedral de Toledo tiene fama muy justificada deser una de las más bellas, y sobre todo la más rica de España. Según dicen, su origen se remonta hasta el Apóstol Santiago, primer Arzobispo de Toledo, que indicó el sitio en que debía erigirse a su discípulo y sucesor Elpidio eremita del monte Carmelo. Elpidio levantó una iglesia en el lugar indicado, y la puso bajo la advocación de Santa María, cuando esta señora excelsa vivía en Jerusalén (el escritor de quien tomamos estos detalles exclama en una efusión lírica: ¡Magna felicidad! ¡Blasón ilustre de los toledanos! ¡El más bello trofeo de sus glorias!

La Virgen no fue ingrata y, de creer en la misma leyenda, descendió en cuerpo y alma para visitar la iglesia de Toledo y traer con sus divinas manos a San Ildefonso una hermosa casulla de tela del cielo. («¡Ya veis como sabe pagar esta Reina!», dice nuestro autor.) La casulla existe, y empotrada en el muro se ve en la piedra la huella donde se posó la divina planta. Una inscripción atestigua el milagro.

Cuando la Reina del Cielo

puso sus pies en el suelo en

esta piedra los puso.

La leyenda añade que a la Santa Virgen la gustó tanto su estatua y la encontró tan parecida y tan proporcionada, que la besó, comunicándola así el don de hacer milagros. Si la Reina de los ángeles descendiera a nuestra iglesia, no creo yo que sintiese la tentación de besar su imagen.

Más de doscientos autores de los más escrupulosos y sinceros narran esta historia, que es tan cierta, por lo menos, como la muerte de Enrique IV. La iglesia subsistió en su primitivo estado hasta que el sexto obispo de Toledo, San Eugenio, la agrandó, embelleciéndola cuanto le permitieron sus medios, dándole el nombre de Nuestra Señora de la Asunción, que hoy conserva. En el año 302, ,durante la terrible persecución que los emperadores Diocleciano y Maximino hicieron sufrir a los cristianos, Daciano, el prefecto de Roma, mandó demoler y arrasar el templo, de modo que los fieles no supieron dónde ir en lo sucesivo a pedir y obtener el alimento de la gracia. Poco tiempo después, hacia el año 312 al convertirse al cristianismo el emperador Constantino ordenó entre muchas obras a que le excitaba su celo por la nueva religión, reparar y edificar lo más suntuosamente posible la iglesia basílica de Nuestra Señora de la Asunción, de Toledo, que el prefecto Daciano mandara destruir.

Era entonces Arzobispo de Toledo, Merino, hombre docto y letrado, que tenía amistad grande con el emperador; así pues, pudo hacer lo que quisiese y no escatimar nada para edificar un magnífico templo de admirable arquitectura. Este templo fue mezquita, durante la conquista de España y volvió a ser iglesia cuando la reconquista de Toledo por Alfonso VI.

Finalmente, bajo el feliz reinado de San Fernando, siendo Arzobispo de Toledo don Rodrigo, el templo tomó la forma y la magnificencia que hoy ostenta y que según dice el cronista a que me he referido, es semejante al templo de Diana, en Éfeso, pero esto, ¡oh, cronista sencillo!, permíteme que no locrea. El templo de Éfeso no era comparable con la Catedral de Toledo. El Arzobispo Rodrigo, acompañado por el rey y la corte, dijo una misa pontifical y colocó laprimera piedra del edificio un día que era sábado, año 1227.

El exterior de la Catedral de Toledo no es nada florido, carece de arabescos, es menos ostentoso que el de la Catedral de Burgos y tampoco exhibe guirnaldas de estatuas rodeando los pórticos; ángulos limpios y francos, sólidos contrafuertes, una gruesa coraza de piedra de sillería, una torre de estilo robusto, que nada tiene que ver con las orfébricas delicadezas del gótico; y todo ello patinado por un tinte rosáceo de color de pan tostado, como la epidermis de un peregrino de Palestina. El interior está ahondado y tallado como una gruta de estalactitas.

La impresión que se experimenta es una de las más vivas y grandiosas. La iglesia está dividida en cinco naves, la del medio, de altura enorme, a su lado las demás parece como que inclinan la cabeza v se arrodillan en señal de sumisión y respeto; cuarenta y ocho pilares, gruesos como torres, y compuestos cada uno de dieciséis columnas en forma de huso y ligadas entre sí, sostienen el bloque enorme del edificio; una nave transversal corta la principal entre el Coro y el altar mayor, formándose así los brazos de la Cruz. Los altos vitrales —donde el zafiro, el rubí y la esmeralda fulgen— empotrados en nervaduras de piedra, tamizan una luz dulce y misteriosa que invita al éxtasis religioso. Cuando el sol es demasiado violento, se echa sobre ellos unas cortinas para conservar esa semiobscuridad, llena de frescura, que convierte los templos españoles en lugares especialmente favorables a la meditación y la plegaria. !El altar mayor o retablo podría por sí sólo pasar por una iglesia. Es un conjunto formidable de columnas, estatuas, hornacinas, follajes y adornos de los que sería imposible dar una leve idea aun con la más minuciosa descripción. Toda esta ornamentación, que sube hasta la bóveda y da vuelta al santuario, está pintada y dorada con una riqueza increíble. Los tonos pardos y calientes de las molduras antiguas hacen brotar salpicaduras de luz o finas franjas, que producen efectos admirables de extraordinaria opulencia pictórica. Las pinturas sobre el fondo de oro que se muestran en los entrepaños del altar son semejantes, por la riqueza del color, a los más brillantes lienzos venecianos.

Frente al altar mayor se halla, como casi siempre en el estilo español, el coro o sillería; son tres filas de sitiales, de madera tallada, calada y esculpida de una manera maravillosa, con bajorrelieves históricos, bíblicos y alegóricos. El arte gótico a fines del Renacimiento no ha producido nada más puro, más perfecto ni mejor dibujado. Esta obra prodigiosa, hasta en sus detalles, se atribuye a los pacientes cinceles de Felipe de Borgoña y de Berruguete. Detrás del retablo se encuentra la capilla donde se hallan enterrados don Alvaro de Luna y su mujer, en dos soberbios sepulcros de alabastro, colocados uno junto a otro. En las paredes de esta capilla figuran las armas del Condestable y las conchas de la Orden de Santiago, de la que era Gran Maestre. Próximo a este lugar, en una de las criptas de la nave que se llama el trascoro, hay una lápida sepulcral con una inscripción fúnebre, dictada por un noble toledano cuyo orgullo se alzaba, ante la idea de que su tumba fuese pisoteada por gentes de baja condición. No quiero que pisen sobre mí los villanos, dijo en su lecho de muerte. Y como dejó muchos bienes a la iglesia, se le satisfizo en aquel raro capricho depositando su cadáver en la obra viva de la cripta, donde puede estar seguro que nadie le pisará.

Frente al altar mayor se halla, como casi siempre en el estilo español, el coro o sillería; son tres filas de sitiales, de madera tallada, calada y esculpida de una manera maravillosa, con bajorrelieves históricos, bíblicos y alegóricos. El arte gótico a fines del Renacimiento no ha producido nada más puro, más perfecto ni mejor dibujado. Esta obra prodigiosa, hasta en sus detalles, se atribuye a los pacientes cinceles de Felipe de Borgoña y de Berruguete. Detrás del retablo se encuentra la capilla donde se hallan enterrados don Alvaro de Luna y su mujer, en dos soberbios sepulcros de alabastro, colocados uno junto a otro. En las paredes de esta capilla figuran las armas del Condestable y las conchas de la Orden de Santiago, de la que era Gran Maestre. Próximo a este lugar, en una de las criptas de la nave que se llama el trascoro, hay una lápida sepulcral con una inscripción fúnebre, dictada por un noble toledano cuyo orgullo se alzaba, ante la idea de que su tumba fuese pisoteada por gentes de baja condición. No quiero que pisen sobre mí los villanos, dijo en su lecho de muerte. Y como dejó muchos bienes a la iglesia, se le satisfizo en aquel raro capricho depositando su cadáver en la obra viva de la cripta, donde puede estar seguro que nadie le pisará.

No describiremos una por una todas las capillas, pues para ello se necesitaría un libro entero; diremos solamente al pasar que vimos el sepulcro de un Cardenal, ejecutado en estilo árabe con una delicadeza inconcebible, que no admite comparación más que con el más sutil encaje. Nos dirigimos en seguida a la capilla mozárabe, que es una de las más interesantes dela Catedral.

Antes de describirla es necesario explicar algo de lo que quieren decir estas dos palabras capilla mozárabe. En la época de la invasión de los moros, los habitantes de Toledo se rindieron al enemigo después de un sitio de dos años; pero en la capitulación de la plaza fijaron algunas condiciones ventajosas, y entre ellas la de que quedarían seis iglesias abiertas para los cristianos que quisieran quedarse a vivir en Toledo. Estas iglesias fueron la de San Marcos,San Lucas, San Sebastián, San Torcuato, Santa Eulalia y Santa Justa; así pudieron conservar su fe cristiana los católicos de la ciudad durante los cuatrocientos años de la dominación árabe. A los fieles se les llamó entonces mozárabes, es decir, mezcla de árabe y español. Cuando Alfonso VI conquistó Toledo, Ricardo, legatario del Papa, quiso abolir el rito mozárabe y sustituirlo por el gregoriano, que era el preferido por el rey y la reina doña Constanza. Pero los fieles se indignaron, protestó el clero y casi hubo motines y alzamientos en la ciudad. Entonces el rey propuso un término medio, solución extraña, pero muy dentro del espíritu de la época y que fue aceptado por todos: los partidarios del rito gregoriano y los del mozárabe designarían dos campeones que lucharían, para que Dios decidiese en qué idioma quería ser alabado. No cabe duda que en este caso el juicio de Dios, por tratarse de materia litúrgica, debe admitirse decisivamente.

El campeón de los mozárabes era don Ruiz de la Matanza. Se eligió la Vega para lugar del combate, y llegado el día, después de algunas vicisitudes en la lucha, la victoria se decidió por don Ruiz, que fue aclamado con gritos y alegría inmensa por los toledanos. El rey, la reina y la corte no quedaron muy satisfechos por aquel triunfo; entonces recurrieron a otro arbitrio, ya que pensaron, aunque un poco tarde, que resultaría impío y cruel decidir una cuestión teológica por medio de un duelo sangriento; propusieron una nueva prueba, que también fue aceptada. La prueba consistía en que después de un ayuno general y de elevar plegarias en todas las iglesias, se arrojaría sobre una hoguera un ejemplar del ritual romano y otro del toledano; él que saliera de las llamas sin quemar sería considerado como el elegido por Dios.

Así se realizó, punto por punto. En medio de la plaza de Zocodover, encendiéndose una hoguera se echaron los dos breviarios al fuego, y cada partido pidió, elevando los ojos al cielo, que Dios designase la liturgia en que deseaba se le sirviese. El ritual romano salió con las hojas dispersas y chamuscadas. El toledano permaneció majestuosamente en medio del fuego, en el mismo lugar en que cayó, sin experimentar el menor deterioro. El rey, la reina y el legatario Ricardo se sintieron molestos por el resultado, pera ya no era posible volver al asunto. Así que el rito mozárabe se siguió ardientemente a través de las generaciones, hasta que llegó el momento en que era muy difícil comprender el texto, por lo que el Arzobispo de Toledo don Francisco Ximénez, para que no cayese en desuso la memorable costumbre, fundó una capilla mozárabe en la Catedral, ordenando que se tradujesen e imprimiesen en caracteres corrientes los rituales, e instituyó sacerdotes especialmente encargados de servir este oficio.

La capilla, mozárabe ostenta frescos góticos interesantísimos; su conservación es perfecta y los colores se mantienen tan brillantes como si hubieran sido pintados la víspera. En los frescos laterales aparecen con mucho detalle los barcos de que se sirvieron los árabes para venir a España. El blasón de Toledo, cinco estrellas negras en campo de plata, se reproduce con frecuencia en la bóveda de esta capilla, que según la moda española, cierra una verja de trabajo admirable.

La capilla de la Virgen, totalmente tapizada de pórfido y jaspe, de vetas amarillas y violeta, admirablemente pulimentada, es de una riqueza muy superior a las que puedan deslumbrar en Las mil y una noche. Se conservan allí muchas reliquias, entre otras una urna obsequio de San Luis, que contiene un trozo de la verdadera Cruz.

Salimos de la capilla para dar una vuelta por el claustro. Este encuadra con sus arcos elegantes y severos, hermosas masas de fronda, siempre frescas, que a la sombra de la iglesia no se alteran por el calor calcinante de la estación. Los muros del claustro están pintados al fresco al estilo de Vanlóo, por un pintor llamado Bayeu. Sus composiciones sencillas, gratas de color, que desdicen del estilo del edificio y que, seguramente, han venido a sustituir a las pinturas primitivas estropeadas por los siglos o excesivamente góticas para el gusto de la gente moderna. El claustro, junto a la iglesia, sirve de transición entre la serenidad, del templo y la agitación de la ciudad. Allí podemos pasear, soñar, meditar, sin vernos obligados a seguir las plegarias y las ceremonias del culto. En los países religiosos la Catedral es el sitio más florido, más rico, más elegante, más fastuoso; es allí donde la sombra es más fresca y el reposo más profundo; bajo sus naves suena muy bien la música, mucho mejor que en el teatro, y como pompa el espectáculo religioso no tiene rival. Es el lugar más atrayente de la ciudad, como la Ópera en París.

La sacristía y las salas Capitulares, en la Catedral de Toledo, son de una magnificencia más que regia. Son vastas salas, decoradas con un lujo sólido y severo que siempre ha sido la especialidad de la iglesia. Se ven labrados de talla y nogal o roble negro, tapicerías o damasco de las Indias, brocados de amplios pliegues, grandes colgaduras, tapices de Persia y pinturas al fresco. Allí es donde se guarda el Tesoro. Consiste éste, en una inmensidad de capas hermosísimas con brocados de tisú de oro y de plata, encajes maravillosos, urnas de plata, custodias de brillantes y estandartes dorados: todo el material y los accesorios del espectáculo de ese sublime drama católico que se llama la Misa.

En los armarios de esa sala, enorme se conserva el guardarropa de la Santa Virgen. El entusiasmo devoto de los meridionales ha amontonado sobre estos objetos de su culto adornos de una riqueza inaudita. Nada les parece bastante hermoso, bastante brillante, bastante magnífico. Bajo aquellos torrentes de pedrería desaparecen las formas y los fondos, pero eso no importa. La cuestión para ellos es quesea imposible poner una perla más en las orejas de mármol del ídolo incrustar un brillante más grueso en el oro de su corona y bordar un ramaje más de piedras preciosas en su vestido.

Nunca reina alguna de la antigüedad ni Cleopatra que bebía perlas, ni las emperatrices del Bajo Imperio, ni las duquesas de la Edad Media, ni las cortesanas venecianas de la época de Tiziano tuvieron un estuche más esplendoroso, un equipo más rico que Nuestra Señora de Toledo. Vimos algunos de sus vestidos. Hay uno que se halla cubierto completamente, sin que sea posible ver el fondo de la tela, de ramas y arabescos de perlas finas, entre las cuales figuran algunas de un tamaño y un precio incalculable, además de varias filas de perlas negras rarísimas; soles y estrellas de pedrería costelan ese traje maravilloso cuyo fulgor ciega, y que vale muchos millones de francos.

Para terminar nuestra visita, subimos al campanario, a cuyo final se llega por una serie de escaleras muy empinadas y poco seguras. La magnífica vista que se descubre desde lo alto de la torre compensa las fatigas de la subida.

La ciudad se tiende ante nosotros con la claridad y la nitidez de los planos tallados encorcho de míster Palet, que se mostraban en la última Exposición de Industria. Dos grandes rocas atormentadas de granito azul que flanquean el Tajo y limitan el horizonte de Toledo por uno de sus lados, producen un efecto de originalidad en el paisaje, iluminado de luz cruda, cegadora, implacable, difícil de explicar; la reverberación del cielo sin nubes y sin humedad, blanco a fuerza de calor como el hierro de la fragua, completan el ambiente.

Hacía un calor terrible, un calor de horno de cal, y se necesitaba, en verdad, un exceso de curiosidad para no renunciar a toda exploración de monumentos con aquella temperatura senegaliana. Pero nada nos detenía; únicamente nos parábamos un poco, para beber, pues estábamos sedientos y absorbíamos el agua como esponjas secas.

Después de visitada la catedral fuimos a visitar la iglesia de San Juan de los Reyes, situada a la orilla del Tajo, cerca del Puente de San Martín. Sus muros tienen ese bello tono anaranjado que construye lapátina de los viejos monumentos en un clima cálido. Una colección de estatuas de reyes de gran prestancia en actitudes hidalgas y ampulosas, decoran el exterior. Una multitud de cadenas suspendidas de argollas cubren los muros de alto a bajo. Son los hierros de los cautivos cristianos, a quienes puso en libertad la conquista de Granada.

Después de visitada la catedral fuimos a visitar la iglesia de San Juan de los Reyes, situada a la orilla del Tajo, cerca del Puente de San Martín. Sus muros tienen ese bello tono anaranjado que construye lapátina de los viejos monumentos en un clima cálido. Una colección de estatuas de reyes de gran prestancia en actitudes hidalgas y ampulosas, decoran el exterior. Una multitud de cadenas suspendidas de argollas cubren los muros de alto a bajo. Son los hierros de los cautivos cristianos, a quienes puso en libertad la conquista de Granada.

Este aspecto le da al templo un carácter falso de cárcel, que resulta antipático. A propósito de esto nos relataron una anécdota que creemos pintoresco referir. El sueño de todo jefe político (gobernador) en España esconstruir una Alameda, como el de todo prefecto de Francia es hacer una calle de Rívoli en su ciudad natal. El sueño del jefe político de Toledo era procurar a sus súbditos un hermoso Paseo; una vez elegido el sitio, levantados los terrenos y merced al trabajo de los inquilinos del presidio, construyóse el Paseo, al que únicamente le faltaban los árboles, pero como los árboles no se improvisan, el jefe político tuvo la idea de sustituirlos por mojones de piedra, unidos entre sí por cadenas de hierro. No tenia dinero y entonces el ingenioso gobernador, hambre de recursos, recordó las históricas cadenas de San Juan de los Reyes; En efecto, poco después se tendieron de mojón a mojón en la Alameda las cadenas de los cautivos libertados por Fernando e Isabel la Católica. Los cerrajeros encargados de este trabajo recibieron unos cuantos metros de estos herrajes históricos; algunas personas inteligentes —suele haberlas en todas partes— protestaron contra aquel acto de incultura y las cadenas volvieron a ser colgadas en la fachada de la iglesia. Únicamente no pudieron volver algunas que se dieron como pago a los obreros y que fueron rápidamente convertidas en rejas, herraduras y otros utensilios.

Al fin entramos en la iglesia dando puntapiés a puertas enmohecidas y obstruidas por montones de escombros. El estilo del templo es muy bello; el arte gótico no ha producido nada más delicado nimás elegante. Alrededor circula una tribuna, calada y llena de agujeros, con balconaje volado; guirnaldas gigantescas, águilas, quimeras, animales heráldicos, escudos, banderas e inscripciones completan la decoración. El coro, colocado frente al retablo, a otro extremo de la iglesia, descansa sobre un arco rebajado de medio punto, de un efecto magnífico y de atrevida construcción.

El altar, que debió ser obra admirable en pintura y escultura, ha sido brutalmente destrozado. Estas destrucciones inútiles nos entristecen y nos hacen dudar de la inteligencia humana. Entramos, no sin arriesgarnos un poco por una escalera medio derrumbada, que conduce al interior del convento. El refectorio es bastante grande, yno tiene nada de notable, salvo un cuadro terrorífico que representa un cadáver medio descompuesto, cuadro que se halla encima de la puerta. Yo no sé si todas las historias que se cuentan sobre la glotonería de los frailes es exacta, pero yo no sentiría nunca apetito: en un comedor así decorado. Nos retiramos porque ya no quedaba nada curioso que ver y nos dirigimos a otra iglesia que hay a poca distancia de San Juan de los Reyes, o mejor dicho que parecía haber: la célebre mezquita Sinagoga de Toledo, que resulta invisible, aunque pasemos veinte veces por delante de ella. Jamás, sospecharíamos su existencia. Nuestro guía llama a una puerta practicada en un muro de mampostería rojizo, que es de lo más vulgar que pueda verse. Al cabo de un rato vinieron a abrirnos, y penetramos en un patio lleno de vegetación silvestre. En el fondo se elevaba una casa sin carácter alguno, con más aspecto de alquería que de otra cosa. Cuando entramos en la casa, nuestra sorpresa fue enorme; nos hallábamos en pleno Oriente; delicadas columnas de capiteles abiertos como turbantes, arcos turcos, techo liso, versículos del Corán en las paredes, departamentos de madera de cedro, ventanales en lo alto: nada faltaba. También se veían restos de pinturas antiguas casi borradas, que daban a las paredes matices extraños. Esta sinagoga, que los árabes convirtieron en mezquita y los cristianos, en iglesia, sirve hoy de vivienda y taller a un ebanista. Él banco ocupa el sitio del altar, precaución que debe ser de muy reciente fecha. Esta sinagoga es, tal vez, la única que se toleró en, España.

El altar, que debió ser obra admirable en pintura y escultura, ha sido brutalmente destrozado. Estas destrucciones inútiles nos entristecen y nos hacen dudar de la inteligencia humana. Entramos, no sin arriesgarnos un poco por una escalera medio derrumbada, que conduce al interior del convento. El refectorio es bastante grande, yno tiene nada de notable, salvo un cuadro terrorífico que representa un cadáver medio descompuesto, cuadro que se halla encima de la puerta. Yo no sé si todas las historias que se cuentan sobre la glotonería de los frailes es exacta, pero yo no sentiría nunca apetito: en un comedor así decorado. Nos retiramos porque ya no quedaba nada curioso que ver y nos dirigimos a otra iglesia que hay a poca distancia de San Juan de los Reyes, o mejor dicho que parecía haber: la célebre mezquita Sinagoga de Toledo, que resulta invisible, aunque pasemos veinte veces por delante de ella. Jamás, sospecharíamos su existencia. Nuestro guía llama a una puerta practicada en un muro de mampostería rojizo, que es de lo más vulgar que pueda verse. Al cabo de un rato vinieron a abrirnos, y penetramos en un patio lleno de vegetación silvestre. En el fondo se elevaba una casa sin carácter alguno, con más aspecto de alquería que de otra cosa. Cuando entramos en la casa, nuestra sorpresa fue enorme; nos hallábamos en pleno Oriente; delicadas columnas de capiteles abiertos como turbantes, arcos turcos, techo liso, versículos del Corán en las paredes, departamentos de madera de cedro, ventanales en lo alto: nada faltaba. También se veían restos de pinturas antiguas casi borradas, que daban a las paredes matices extraños. Esta sinagoga, que los árabes convirtieron en mezquita y los cristianos, en iglesia, sirve hoy de vivienda y taller a un ebanista. Él banco ocupa el sitio del altar, precaución que debe ser de muy reciente fecha. Esta sinagoga es, tal vez, la única que se toleró en, España.

Habíamos oído hablar de una casa de recreo mora, llamada el palacio de Galiana. Allí nos hicimos conducir desde la sinagoga, a pesar de estar muy fatigados, pues disponíamos de poco tiempo, ya que al día siguiente regresábamos a Madrid. El palacio de Galiana está situado fuera de la ciudad, en La Vega, ypara llegar hasta allí hay que pasar por el Puente de Alcántara. Después de un cuarto de hora de camino, a través de campos y sembrados, por donde corrían multitud de canales de riego, llegamos a una especie de oasis con grandes árboles, al pie de los cuales daba vueltas una noria e primitiva sencillez. Una enorme pirámide de ladrillos rojizos alzaba su desnuda silueta tras la fronda de los árboles. Era el palacio de Galiana. Aquello era un montón de escombros, al que penetramos por una puerta baja, yendo a parar a un lugar negro, cavernoso, sucio y húmedo. En comparación con la familia que habitaba la casa los trogloditas estaban alojados como príncipes. Sin embargo, es evidente que la encantadora Galiana, la bella morisca de grandes ojos pintados con henné, la de las vestiduras bordadas con hilos de perlas, había apoyado sus pequeñas babuchas en aquel suelo ahora hundido y se había asomado a aquella ventana para mirar a lo lejos, en la Vega, los ejercicios de lanzamiento del djerrid, a que se dedicaban los caballeros moros. Siguiendo nuestra exploración subimos a los pisos superiores como pudimo ,agarrándonos con pies y manos a las ramas que colgaban entre las piedras de las murallas, subiendo por escaleras vacilantes.

En seguida notamos un pequeño fenómeno bastante extraño. Nuestros pantalones, que al entrar eran blancos, a poco de estar allí se habían convertido negros; pero de un negro que se movía, que hormigueaba. Estábamos cubiertos de pulgas imperceptibles, que se habían lanzado sobre nosotros atraídas sin duda por la frialdad de nuestra sangre septentrional.

Sólo quedan en el palacio, como vestigios de su pasada magnificencia, unos tubos de conducción de agua a los baños. Los mosaicos de cristal y de azulejos esmaltados, columnas de mármol con capiteles dorados, esculturas y versículos del Corán, estanques de alabastro con sus piedras filtrantes para los perfumes, todo esto había desaparecido; no queda absolutamente nada más que las gruesas murallas, y no completas; montones de ladrillos convertidos en polvo y otros restos, pues estos edificios, maravillosos de ensueño como los ele Las mil y una noche, no estaban construidos, por desgracia, más que de ladrillo y mampostería, recubiertos con una capa de estuco o de cal.

La leyenda de Galiana se ha conservado mejor que su palacio. Era hija del rey Galofre, que la quería más que a nada en el mundo, y ordenó construir la casa de recreo en la Vega, con sus quioscos, baños, fuentes y surtidores que subían o bajaban, según el curso de la luna. Galiana vivía completamente dichosa en aquel fascinador retiro, ocupándose únicamente en músicas, bailes y poesía. Su mayor trabajo era esquivar las galanterías y el acoso de sus adoradores. El más obstinado en ellos era un reyezuelo de Guadalajara, llamado Bradamante, moro gigantesco, valeroso y feroz. Galiana le tenía mucha antipatía, y como afirma un cronista: ¿Qué importa que el caballero sea ardiente, si la dama es glacial? El moro, sin embargo, estimulado por su pasión por Galiana, no se dio por vencido, y su deseo de verla y hablarla eran tan grandes que hizo construir un camino subterráneo desde Guadalajara a Toledo para ir a visitarla todos los días.

Pero entonces, Carlos el Grande, hijo de Pipino, fue a Toledo enviado por su padre para llevarle auxilios a Galofre contra Abderramán, rey de Córdoba; Galofre le alojó en el palacio de Galiana, pues los moros no ven inconveniente en que conozcan a sus hijas las personas ilustres y de alcurnia. Carlos el Grande, que tenía, un corazón apasionado bajo su coraza de hierro, se enamoró locamente de la princesa mora. Al principio soportó las asiduidades de Bradamante, porque ignoraba qué impresión había hecho en el corazón de la hermosa; pero como Galiana, a pesar de su extremada prudencia, no pudo ocultar mucho tiempo la secreta preferencia de su alma, comenzó a sentir celos y pidió que se despidiese a su rival moro. Galiana, que ya era francesa hasta los ojos, dice la crónica, y que, además odiaba al reyezuelo de Guadalajara, manifestó al príncipe que tanto ella como su padre, sentían aversión por el moro y que verían con mucho gusto que la libertaran de él. Carlos no se lo hizo repetir. Desafió a Bradamante a singular combate, y aunque éste era un gigante, lo venció, le cortó la cabeza y se la ofreció a Galiana, que quedó encantada del obsequio. Aquella galantería hizo triunfar al príncipe francés en el corazón de la bella mora, y hallándose los dos en el mismo estado pasional, Galiana prometió convertirse al cristianismo, para poder casarse con Carlos, lo cual se hizo sin dificultad, pues Galofre se sentía muy satisfecho de dar su hija a tan gran príncipe. Mientras, Pipino había muerto y Carlos regresó a Francia llevando consigo a Galiana que fue coronada reina y recibida con grandes festivales.

Lo primero que experimentamos fue la necesidad de librarnos de nuestras pulgas; felizmente el Tajo estaba cerca, y a él conducimos directamente las pulgas de Galiana. La ribera del Tajo, por este lado, está festoneada de rocas cortadas a pico, de difícil acceso, ynos costó mucho trabajo descender al sitio en que habíamos proyectado ahogar nuestros insectos. Me eché a nadar de costado, con la mayor precaución posible, deseando hacerme digno de un río tan famoso y respetable como el Tajo, y a las pocas brazadas llegué a unas construcciones hundidas que sobresalían del río unos cuantos pies. En la orilla precisamente, en aquel lugar, se alzaba una torre alta y medio derruida, con un arco de medio punto, donde se secaban perfectamente al sol algunas prendas de ropa blanca que allí habían puesto las lavanderas. Este era nada menos que el baño de la Cavao dicho más claramente para un francés, el baño de Florinda, y la torre que veía junto a mí era la torre del rey Rodrigo. Desde la ventana de aquella torre, Rodrigo detrás de una cortina, veía bañarse a las jóvenes y observó que la bella Florinda medía sus piernas y la de sus compañeras para saber quién las tenía mejor formadas.

He aquí en lo que se fundan a veces los grandes acontecimientos. Si Florinda hubiese tenido la pantorrilla fea y la rodilla mal moldeada, los árabes no hubieran invadido España. Desgraciadamente Florinda tenía el pie pequeño y la pierna más bonita y más blanca del mundo. Rodrigo se enamoró de la bañista y no paró hasta seducirla. El conde don Julián, padre de Florinda, enfurecido por aquel ultraje hizo traición a su país para vengarse del rey y llamó a los moros en su ayuda. Rodrigo perdió aquella famosa batalla de que tanto se habla en el Romancero y murió lamentablemente dentro de una caja de víboras donde se había metido para expiar su crimen. La desdichada Florinda, llena de pesadumbre, tuvo que soportar el nombre ignominioso de Cava y la maldición de España entera. Realmente creemos que fue una idea extravagante y absurda colocar un baño de doncellas delante de la torre de un rey joven.

Ya las sombras de la noche se echaban encima, y era necesario volver a la fonda, cenar y acostarse, pues al día siguiente queríamos visitar el hospital del Cardenal don Pedro González de Mendoza, la Fábrica de Armas, los restos del anfiteatro romano y mil curiosidades más; queríamos salir de Toledo por la noche. El hospital del Cardenal es un edificio grande, de proporciones severas, que sería prolijo describir. Destaca en la iglesia la tumba del Cardenal, labrada en alabastro por aquel prodigioso Berruguete, que vivió más de ochenta años, legando a su patria una multitud de obras maestras de los más diferentes estilos, pero todas perfectas. También hay en esta iglesia dos cuadros de Domenico Theotocopuli llamado el Greco, pintor extravagante y raro, que apenas se conoce fuera de España. Su manía, según se dice, consistía en el temor de pasar por imitador del Tiziano, de quien había sido discípulo. Esta, preocupación le llevó a los delirios más caprichosos y barrocos. Uno de estos cuadros, el que representa la Sagrada Familia, debió de serle especialmente desagradable al pobre Greco, pues a primera vista, se le tomaría por un verdadero Tiziano, solamente que la pincelada es menos amplia y menos compacta.

El otro cuadro tiene por asunto el Bautismo de Cristo y pertenece a la segunda época del pintor: hay en él abusos de color, en blanco y negro, violentos contrastes, tonalidades inesperadas, actitudes caprichosas, pliegues rotos y arrugados sin ningún sentido; pero en todo ello campea una fuerza perversa, enfermiza, que, delata al gran pintor y al loco genial. Pocos cuadros me han interesado tanto como los del Greco. Los peores de él, siempre tienen un atractivo desconcertante y fuera de la lógica, que nos sorprende y nos hace pensar. Después del hospital fuimos a la Fábrica de Armas; es un edificio grande, simétrico y de buen gusto, fundado por Carlos III, gran rey, cuyo nombre figura siempre al frente de los más bellos monumentos y de los más útiles.

La fábrica se alza a orillas del Tajo, cuyas aguas sirven para templar las espadas, y da fuerza motriz a las máquinas. Los talleres ocupan los laterales de un gran patio lleno de arcos y pórticos, como en casi todos los patios de España. En uno se calienta el hierro, en otro se le somete a la acción del martillo; más allá se encuentra la cámara de las muelas de afilar y de repasar; no muy lejos se fabrican las empuñaduras y las vainas. No es necesario describir con detalles nada de esto; únicamente diremos que la fabricación de estas hojas, famosas con justicia, se hacen con herraduras viejas de caballos y mulas, recogidas con cuidado para, este fin.

Para demostrarnos que las hojas toledanas merecían su reputación, nos llevaron a una sala de pruebas.Un obrero, de elevada estatura y de fuerza colosal, cogió un arma bien vulgar, un sable de caballería, lo clavó en un lingote de plomo sujeto a la pared, dobló la hoja en todos, sentidos, como si fuera una fusta, de modo que el puño se unía casi con la punta; la elasticidad del acero permitió al sable soportar aquella prueba sin romperse. Luego el hombre se colocó delante de un yunque y dióle tal golpe que la hoja penetró un milímetro; aquel alarde de fuerza me recordó una novela de Walter Scott, en una de cuyas escenas Ricardo Corazón de León y el rey Saladino se ejercitan en cortar barras de hierro y almohadones.

Las hojas de Toledo siguen siendo excelentes, lo mismo que las antiguas, pero si no se ha perdido el secreto de su temple sé ha perdido el de su forma. Esperábamos encontrar en Toledo armas antiguas, dagas, puñales, mandobles, montantes, floretes y otros objetos a propósito para ponerlos en trofeos en la pared y para ello llevábamos en la memoria los nombres de los sesenta armeros de Toledo que cita Aquiles Juvinal, pero no hubo ocasión de poner a prueba nuestra sabiduría, pues en Toledo no hay más espadas que cuero en Córdoba, encajes en Malinas, ostras en Ostende y pasteles de salchicha en Strasburgo. Es en París donde, en realidad, se encuentran todas estas cosas, y si casualmente hallamos alguna en el extranjero, es seguro que ha salido de la tienda de la señorita Delaunay, en el muelle Voltaire.

Nos enseñaron también los restos del anfiteatro romano y de la naumaquia, que tienen aspecto de campos abandonados, como en general, todas las ruinas romanas.

Las murallas del Toledo son de un efecto maravilloso; las asperezas del terreno y los edificios se complementan felizmente, hasta el punto de que muchas veces resulta difícil decir dónde termina la roca ydónde comienza la muralla. En ella hay una fusión de civilizaciones; tal lienzo de muro es romano; una torre es gótica y otras almenas son árabes. Toda la parte que va desde la Puerta del Cambrón a la de Visagra, donde parece ser que desembocaba la calzada romana, fue construida por el rey Wamba. Cada una de las piedras tiene su historia y para narrarlas todas serían necesarios muchos volúmenes. Lo que sí afirmamos es que Toledo ofrece un aspecto noble, sentado en un trono de roca, rodeado de torres y de iglesias. No se puede imaginar un perfil más firme y más austero, ni donde se conserve con más fidelidad el troquel de la Edad Media, ni donde se observe mayor riqueza de color. Más de una hora, permanecí en la contemplación de este panorama, tratando de saciar mis ojos, y de grabar en el fondo de mi memoria la silueta de aquella perspectiva, pero la noche vino demasiado pronto y tuvimos que irnos a acostar, ya que a la una de la madrugada había que emprender el viaje, a fin de evitar la fuerza del calor.

A eso de media noche, nuestro calesero llegó con escrupulosa puntualidad, y medio adormilados y casi sonámbulos nos acomodamos sobre los pobres almohadones de nuestra calesa. Los traqueteos espantosos causados por el empedrado de Toledo, nos despertaron con la rapidez necesaria para poder disfrutar del aspecto fantástico que representaba nuestra caravana en medio de la noche.

El coche, de caja disforme, con grandes ruedas encamadas, parecía hendir a su paso los bloques de casas que se cerraban tras él; tan próximas están las fachadas. Un sereno, descalzo de pie ypierna, con el calzón flotante y el pañuelo abigarrado de los valencianos a la cabeza, marchaba delante de nosotros; en el extremo de su chuzo brillaba la linterna ysus reflejos vacilantes batían una serie de sombras y luces que no hubiera desdeñado el propio Rembrandt para colocarlas en algunas de sus aguafuertes de rondas y patrullas de noche. Los cascabeles de nuestras mulas, con su vibración argentina y el crujido de los ejes del coche eran los únicos ruidos que se oían. Los toledanos dormían tan profundamente como las estatuas de los Reyes de su famosa iglesia.

De cuándo en cuándo nuestro sereno iluminaba con su linterna a alguno de los muchos individuos que dormían en la calle, obligándole a apartarse con el mango del chuzo. Cuando el sueño le sorprende a un español, se halle donde se halle, extiende su capa en el suelo con una filosofía perfecta y se tumba a dormir.

En la puerta, todavía cerrada, tuvimos que esperar durante dos horas. El suelo se hallaba cubierto de personas dormidas que roncaban en todos los tonos. Hay que tener en cuenta que la calle es el único dormitorio donde no hay bichos, porque para dormir en una alcoba hace falta todo el aguante de un faquir indio. Al fin, la maldita puerta se abrió rechinando sobre sus goznes y de nuevo emprendimos el camino por donde habíamos venido.